Известный приморский ихтиолог: Дальний Восток кормит рыбой всю Россию

Вячеслав Петрович Шунтов – о морской науке, перспективах дальневосточного рыболовства и опасностях, поджидающих приморцев в океане

Море сопровождает жителей Приморского края постоянно: по пути на работу, на отдых, в любые другие точки на карте. И вместе с морем приморцев сопровождают его обитатели – самые разные: опасные и не очень, вкусные и несъедобные. Эти обитатели тоже живут своей жизнью, а жизнь их часто зависит от людей. О том, как обстоят дела в подводном мире Приморья, почему Дальний Восток – важнейший «деликатесный» регион России и насколько для приморцев вероятно столкнуться с акулами рассказал главный научный сотрудник Тихоокеанского научно-исследовательского рыбохозяйственного центра (ТИНРО), доктор биологических наук, профессор Вячеслав Петрович Шунтов.

С корреспондентом РИА VladNews Вячеслав Петрович не только поделился мыслями о развитии рыбного хозяйства и морской науки Дальнего Востока, но и воспоминаниями из многочисленных научных экспедиций, многолетней научной деятельности. Вячеслав Петрович – ихтиолог и орнитолог; работе в ТИНРО он посвятил большую часть своей жизни. В январе этого года ученому исполнилось 85 лет – и с наукой он до сих пор не расстается.

О том, как Дальний Восток «делится рыбой» со всей Россией, а также о важнейших задачах рыбохозяйственной науки

– Вячеслав Петрович, вы в рыбохозяйственной науке с 1959 года – 63 года! Это ведь целая человеческая жизнь. За все эти годы вы наверняка изучили не только Дальневосточные моря, но и весь Мировой океан. Возможно, вы точно знаете ответ – сколько видов морских обитателей живет на планете?

– Океан настолько огромен, что эта цифра не установлена окончательно. Ведь к этим гидробионтам относятся не только рыбы и морские млекопитающие, но и микроскопические организмы, обитающие в воде. Например, фитопланктон (это очень маленький организм, помогающий человеку и всему живому дышать: фитопланктон в процессе фотосинтеза выделяет достаточно много кислорода – Прим. ред.), с которого начинаются пищевые цепи. Вообще, говоря о количестве видов гидробионтов, речь идет, конечно, о миллионах.

– Если говорить об одном из морских «богатств» – о рыбе, то много ли видов рыб у нас, в Приморье?

– Здесь уместно сравнить Приморье с акваторией острова Цусима (там, где Корея «сходится» с Японией): здесь, на юге японского моря, около 900 видов рыб, тогда как у нас, в заливе Петра Великого, их всего около 350. Причем 25% из этих рыб – это те, кто приходит в приморские воды на лето, зимовать же они уплывают обратно, к берегам Японии.

– И все же нам есть, чем похвастаться: на Дальнем Востоке добывают 11 из 14 основных видов гидробионтов, которые имеют важное значение для экономики страны. К этим гидробионтам относятся минтай, лососи, тихоокеанская сельдь, кальмары, крабы и другие представители морской фауны. Получается, Дальний Восток кормит рыбой все Россию?

– Получается так. Дальневосточная экономзона устойчиво приносит 70% общего вылова – это 3,5 млн тонн (по данным прошлого года). Уже многие годы наш главный промысловый объект – минтай. Сейчас еще один подарок – иваси, которая появляется в таком количестве раз в 30-40 лет.

– В ближайшие годы дела с уловом на Дальнем Востоке будут обстоять так же?

– Сейчас хороший климат для промысла, поэтому в перспективе рыбохозяйственные дела будут обстоять неплохо. перспективу на Дальнем Большинство наших биологических ресурсов в хорошем состоянии.

– Вячеслав Петрович, если Дальний Восток приносит столько рыбы, почему же тогда стоимость дальневосточный рыбы в Москве бывает такая же, как, например, в Приморье, а то и ниже?

– Дело в том, что сами рыбаки к поднятию цен не имеют никакого отношения. Они сдают вылов посредникам, а дальше уходят в море, рыбачить дальше. Посредники уже сами решают, какую цену устанавливать.

– Ученые ТИНРО уже почти век помогают рыбному хозяйству России наращивать темпы. Назовите основные задачи, которые сейчас стоят перед рыбохозяйственной наукой, в частности перед сотрудниками ТИНРО?

Первое – нужно понять, как разобраться в уровне уловов. Сейчас мы получаем максимальный улов в истории и важно понять, как остаться на этом уровне. Еще одна задача – рациональное использование ресурсов. В качестве примера: промысел может изымать не всю ламинарию, которая есть, а ее часть, чтобы не нарушать воспроизводство. Для этого уже необходимо знать особенности каждого вида рыб и других водных ресурсов, уметь определять их численность, знать смертность – а это уже одна из задач науки, которая и помогает промыслу. Нам также нужно понимать, что климат тоже влияет на морских обитателей: из-за перемены температур в популяции может быть больше молоди или наоборот – больше половозрелых особей. Все это – важные нюансы, которые нужно учитывать при рыбодобыче.

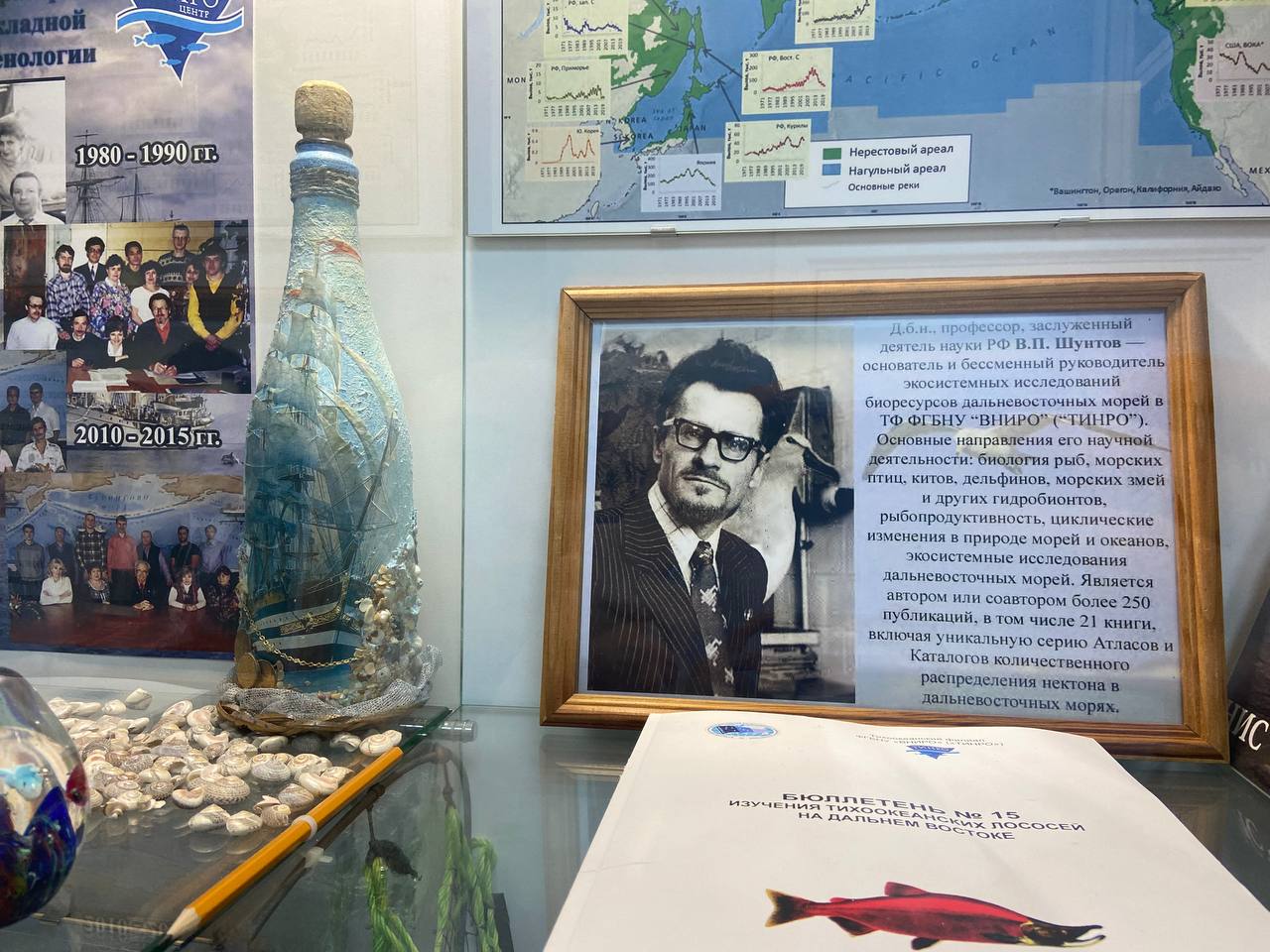

Один из стеллажей в здании ТИНРО, посвященный работе В.П. Шунтова. Фото – Екатерина Корсакова (РИА VladNews)

Один из стеллажей в здании ТИНРО, посвященный работе В.П. Шунтова. Фото – Екатерина Корсакова (РИА VladNews)

Немного о морских опасностях для приморцев: акулы и медузы-крестовики

– Акулы в акватории Приморья – это редкость?

– Акулы в наших водах встречаются круглогодично – даже зимой. Но эти акулы на людей не нападают. В наших водах чаще обитает сельдевая акула, но для человека она не опасна. Забредают к нам, конечно, и другие акулы – синие, белые. Белая акула, пожалуй, одна из самых опасных и плотоядных, но человеку с ней столкнуться непросто. Белая акула питается в основном тюленями и морскими котиками.

Вообще, если говорить о потенциально опасных местах Приморья, где могут появиться акулы, то это южные районы края в летний период.

– Подходят ли акулы близко к приморским берегам?

– У наших берегов не шибко можно поживиться. Но есть в Приморье для акул очень удобное место – залив Посьета, где Дальневосточный морской заповедник. Через это место акулам очень удобно путешествовать, так они ближе подбираются к корейским берегам с богатой ихтиофауной. Там для них пищи будет достаточно.

– Что должно произойти, чтобы акула подплыла к берегу?

– Этим занимаются только самые любопытные акулы. Акулы гуляют, а особенно им хорошо гулять, когда тепло, и кто им подвернется во время прогулки – с тем случится беда. Но человек подворачивается, конечно, редко.

– Насущная проблема для приморцев – медузы-крестовики. Эти медузы тоже выбирают определенные территории для обитания? Если да, то каких мест стоит опасаться?

– Гонионемы, или медузы-крестовики обитают в южных бухтах Приморья, где много зарослей. Если говорить о Владивостоке, то их много на острове Русский в бухте Новик. В зарослях им комфортно: они прячутся и в нужный момент атакуют. Жалят они сильно – вплоть до ожогов, поэтому мест с зарослями в море купающимся лучше избегать. Ну и их опознавательный знак – это крест: увидели такую медузу – сразу уходите.

О большой и насыщенной жизни, посвященной океану и науке

– Вячеслав Петрович, вы ведь приехали в Приморье очень давно, еще после окончания университета. Расскажите, как вы оказались во Владивостоке?

– Я родом из зауральской деревеньки Заозерная, которой уже нет на карте России. Когда-то я всерьез увлекся ботаникой и зоологией: начал понимать, что все это ведь – вокруг нас. Окончив десять классов, твердо решил поступать на кафедру ихтиологии и гидробиологии Казанского университета – там ведь в свое время начинал учиться В.И. Ленин.

И вот как я попал на Дальний Восток. У нас в университете на доске почета висели выпускники и отличники – два однофамильца Новиковых, они в свое время уехали на Дальний Восток в ТИНРО. На третьем курсе один из них приезжал к нам в университет и так симпатично агитировал, что мне захотелось уехать в Приморье и заниматься наукой здесь. Как раз в те годы создали Дальневосточную перспективную промысловую разведку: молодежь приглашали трудиться на Дальний Восток и «поднимать» рыбохозяйство здесь. Так я и оказался в Приморье после выпуска: вначале три года проработал в перспективной разведке – в морях и океанах, а затем пришел в ТИНРО.

– Будучи молодым ученым, вы не раз возглавляли поисковые морские экспедиции. Ваша первая экспедиция состоялась в 1959 году, последний раз вы ходили в море в 1997, хотя планировали не прощаться с морскими просторами до 2000 года – но помешала травма. Опыт «научных путешествий» у вас немалый – какая экспедиция вам запомнилась больше всего? Какая больше других греет душу?

– Если говорить о самой душевной, то, это советско-вьетнамская экспедиция в 1961 году на баке РТ «Пеламида» (аббревиатура «РТ» означает «речной толкач», один из типов судов – Прим. ред.). Я был совсем еще «зеленый», в те годы Вьетнам только закончил войну с Францией. Тогда мы с другом, ныне покойным Анатолием Искааковичем Чигиринским, жили в каюте с двумя вьетнамцами. Один из них – Чунг, наш ровесник, с ним мы и познакомились. Русский он понимал наполовину, но общаться можно было. Прошли годы – и однажды он приехал сюда, во Владивосток. Это была сердечная встреча. В то время он уже стал директором такого же рыбного института, как у нас, но у себя в Хайфоне (город во Вьетнаме – Прим. ред.), все приглашал меня к ним, заниматься с вьетнамскими студентами. Только вот если я морях себя чувствую, как рыба, то в другом государстве мне уже как-то не по себе. После встречи мы уже расстались надолго и больше не переписывались – но своего вьетнамского товарища помню до сих пор.

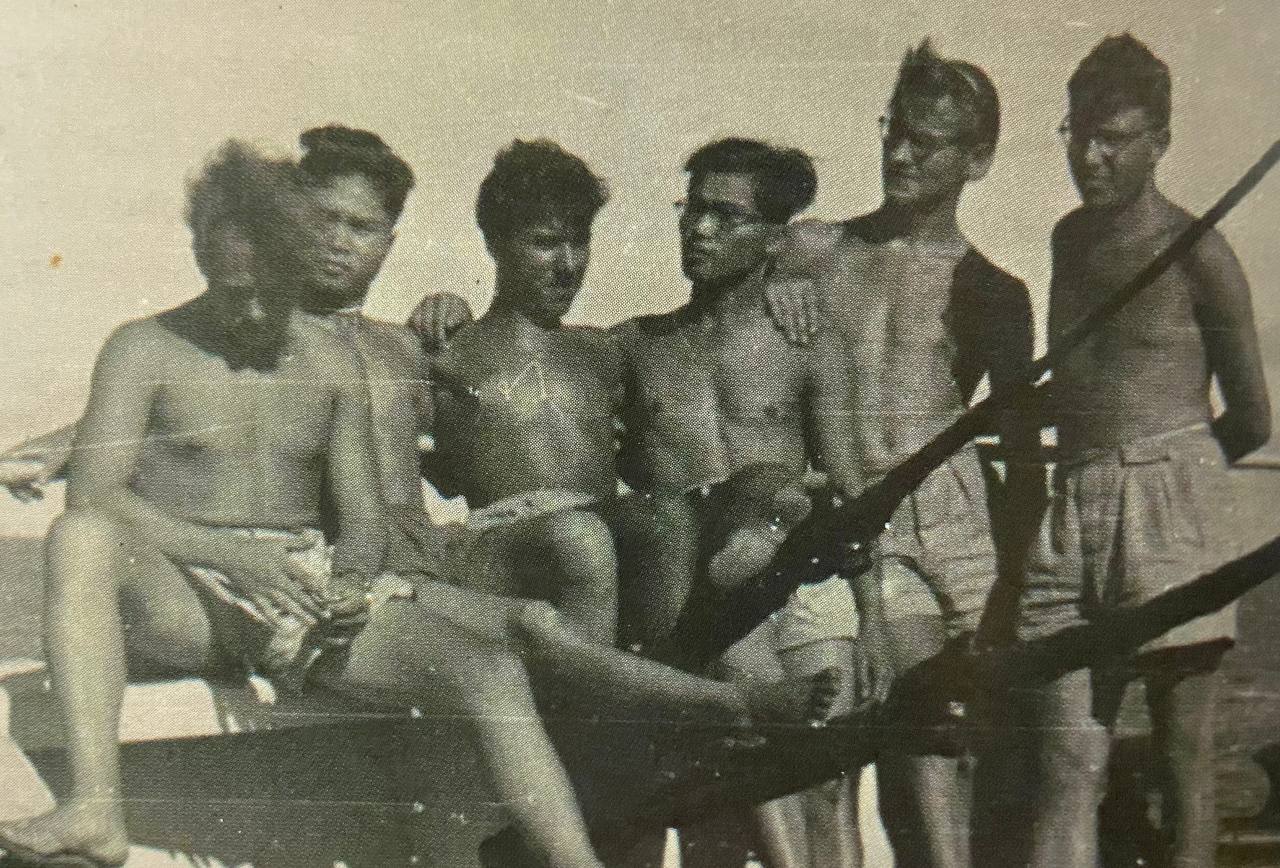

Фото с вьетнамскими ихтиологами, В.П. Шунтов – второй справа (фото опубликовано в одном из выпусков «Известий ТИНРО»)

– Самые интересные встречи с морскими обитателями во время экспедиций – такие у вас тоже наверняка бывали?

– У берегов Австралии и Новой Зеландии в многомесячных экспедициях довелось увидеть королевского альбатроса. Несмотря на свое величественное название и царский вид (как никак, размах крыльев у этих птиц – 3,5 метра!), во время ловли рыбы с тралом такие альбатросы накидывались на пищу, словно стая голубей – и совсем не стыдились. А что было делать – королевские альбатросы нырять глубоко не могут, вот им и приходилось летать за каждым промысловым кораблем.

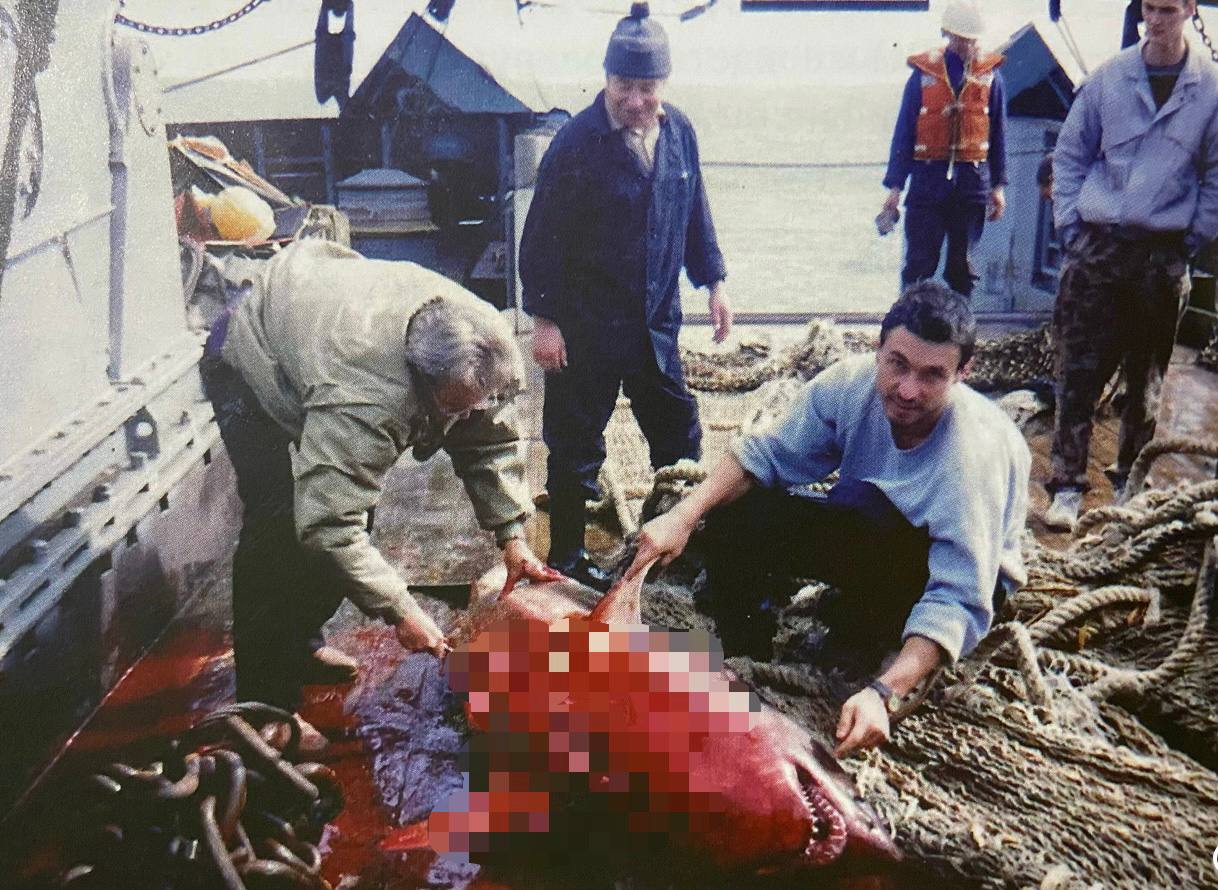

Встречался и с акулой. При учете тихоокеанских лососей часто в тралы попадали и лососевые акулы. Мне приходилось даже акул убивать: я брал нож и говорил товарищам: «Потом посмотрите, попаду ли я в сердце». А дальше уже биологи заключали – было ли попадание в сердце прямым.

– И вы не боялись находиться рядом с ней?

– Я как охотник чувствую расстояние. Поэтому страха не было – нож-то в моих руках.

Одна из экспедиций в северо-западной части Тихого океана. В.П. Шунтов - слева над акулой (фото опубликовано в одном из выпусков «Известий ТИНРО»)

– Нельзя не оставить без внимания вашу колоссальную научную деятельность: помимо огромного количества научных публикаций (около 500) и монографий, вы «вывели» в науку до защиты диссертаций более 50 человек. Уже много лет вы продолжаете работать в ТИНРО – не только главным научным сотрудником, но и главным редактором «Известий ТИНРО». И ведь этим ваша научная деятельность не ограничивается?

– Да, это еще не все сферы, в которых я задействован. Помимо всего перечисленного, сейчас я вхожу в пять редакций научных журналов: три в Москве, один в Астрахани и один здесь – журнал Национального научного центра морской биологии им. А.В. Жирмунского. То, чем еще горжусь – издание двух томов «Биологии Дальневосточных морей России», на подходе – третий том, который выйдет уже этой зимой. Пока бывал в экспедициях, успел заинтересоваться не только рыбами и морскими птицами, но и морскими змеями и черепахами. Сейчас, даже когда в отпуске, на работу в ТИНРО все равно прихожу – не отпускает.

Кабинет В.П. Шунтова в ТИНРО. На фотографии – тот самый королевский альбатрос. Фото – Екатерина Корсакова (РИА VladNews)

Кабинет В.П. Шунтова в ТИНРО. На фотографии – тот самый королевский альбатрос. Фото – Екатерина Корсакова (РИА VladNews)

– К слову о морских птицах: удивительно, но, участвуя в экспедициях, вы параллельно написали докторскую диссертацию и тему выбрали неожиданную для ихтиолога – «Морские птицы и биологическая структура океана». Вернувшись домой, вы успешно защитили ее, но ведь на этом история этого труда не закончилась?

– Да, я издал одноименную монографию – большую книгу о морских птицах. Уже после публикации книги я получил открытку от одного ученого из Канады по фамилии Удварди, в которой он рассказал, что рекомендовал мою книгу для перевода американскому издательству. Так у книги появился английский вариант, и она цитируется до сих пор.

– Вячеслав Петрович, на ваш взгляд, в каком направлении нужно развиваться рыбохозяйственной науке Дальнего Востока?

– Сейчас морской науке очень не хватает флота: раньше научных экспедиций, без которых науке достаточно сложно развиваться, проводилось достаточно. Ученые не сидели в кабинетах, ученые занимались морской наукой там, где это и положено – в море. К сожалению, сейчас для регулярного мониторинга в дальневосточных морях у нас недостаточно средне- и крупнотоннажных судов. Научный флот, который остался у нас, – это суда советских времен, которые уже непригодны для экспедиций. Поэтому данное направление, как мне представляется, – одно из самых приоритетных.

– Наверное, чем больше человек погружается в еще не изведанную для себя сферу, тем больше он находит необыкновенных вещей. Вячеслав Петрович, что для вас стало самым удивительным в науке?

– Пожалуй, возникновение жизни на Земле. Я всегда задавался вопросом: как слепой естественный отбор из клетки, молекулы мог развиваться таким путем, чтобы потом создавались органы? Чтобы потом эти органы взаимодействовали и получались новые виды. Как природа могла все это предусмотреть? Это до сих пор доя меня удивительно.